|

di Castellazzo (Reggio Emilia) |

|

|

|

|

Il motivo di fondo che ha spinto la Comunità parrocchiale a decidere

il restauro e l'ampliamento dell'organo è stato senz'altro la considerazione

che l'organo è, da oltre un millennio, lo strumento principe della

Chiesa, per il significato spirituale e sacro della sua funzione. La Chiesa,

già nell'alto Medioevo, superando la reputazione negativa di strumento

profano e pagano, ha recepito l'organo come naturale invito alla preghiera

e alla comunione solidale dei fedeli. Il suono dell'organo (scriveva S.Tommaso)

è fatto "per elevare l'anima alle somme altezze". Il Concilio Vaticano

II, nella Costituzione sulla sacra liturgia, raccomanda di tenere "in grande

onore l'organo a canne". Con il restauro si è cercato, da un lato,

di conservare le caratteristiche specifiche dello strumento, mantenendo

la fonica originaria; dall'altro lato, si è operato un ampliamento

"ex novo", tale da mettere lo strumento in grado di eseguire tutta la musica

per organo scritta fino ad ora. L'opera di restauro e di aampliamento è

stata magistralmente eseguita dall'organaro P.Bigi, già noto ed

apprezzato in campo nazionale. Ciò, comunque, che ha determinato

il Bigi a compiere quest'opera (che non è presuntuoso definire monumentale

e che ha richiesto tempi di lavoro artigianale incredibilmente lunghi),

non è stato certo, un motivo di interesse materiale, ma piuttosto

il fatto che il Bigi fosse sentimentalmente legato a questa Chiesa e al

suo parroco, che gli ha dato fiducia, quando, poco più che adolescente,

si dilettava ad effettuare su questo organo i suoi primi interventi, mostrando

fin d'allora di essere un giovane di sicuro talento. Il fine, comunque,

non è tanto quello di possedere uno strumento prestigioso da rimirare

con orgoglio, ma piuttosto quello di suscitare nei giovani l'interesse

per la musica sacra e per lo studio dell'organo in funzione della liturgia.

Nell'ambito di questa atmosfera, è nata in parrocchia una "schola

cantorum" guidata da una maestra di canto e da un organista, entrambi appassionati

e professionalmente competenti; l'entusiasmo, l'impegno e la "bravura"

dei giovani coristi hanno dato decoro e intensità nuove alla preghiera

liturgica. Ma questo fervore spontaneo e occasionale, per mantenersi e

per crescere, ha bisogno di mettere radici in un retroterra culturale di

più ampio respiro. Non per nulla, in un periodo di declino del sentimento

religioso come il nostro, Paolo VI a conclusione del Concilio rivolgeva

ai musicisti e agli artisti in genere, un messaggio esplicito e pressante,

invitandoli a mettere il loro talento al servizio della Chiesa. Anche l'ufficio

liturgico della C.E.I., avvertendo tale carenza culturale, organizza corsi

di perfezionamento liturgico-musicale al fine di preparare operatori responsabili

di questo settore, in ogni parrocchia.

A prescindere da queste considerazioni di carattere pastorale, non ritengo superfluo focalizzare ora, la riflessione sulla natura stessa della musica e sull'interpretazione che ne dà la Bibbia in ordine alla vita religiosa dell'uomo. La musica ha da sempre accompagnato la vita dell'uomo sulla terra, scandendone l'evolversi della civiltà. Nella musica l'uomo ha sempre avvertito la presenza dell'"eterno" che la sostanzia. Per sua natura la musica possiede un legame intrinseco con la radice stessa dell'essere in ordine alla trascendenza. Il tentativo di svincolarla da ciò, è stato e rimane tuttora un problema irrisolto della filosofia marxista. Lukacs nella sua "Estetica" ricorda come Lenin, all'ascolto della "Appassionata" di Beethoven, vi oppose un secco rifiuto, in quanto vi scorgeva un'insidia contro l'ideologia materialista. Quando, con l'Editto di Milano del 313, la Chiesa potè svolgere i suoi riti religiosi alla luce del sole, chi promuoverà lo sviluppo della musica liturgica sarà S.Agostino. Nel suo libro "De Musica" redatto intorno al 388, S.Agostino, utilizzando i concetti della filosofia neoplatonica e pitagorica, riuscirà a svincolare la funzione altamente spirituale di quest'arte, ricca della capacità di "innalzare l'anima alle realtà più alte e più pure". La musica per S.Agostino è rivelativa della stessa legge del cosmo; legge che proviene da Dio e perciò necessariamente rivelativa di Dio stesso e dell'uomo creato a sua immagine. La musica è il linguaggio delle cose e delle creature non parlanti: essa raccoglie nell'armonia dell'uno la molteplicità degli esseri: anche per l'uomo la musica è il linguaggio primigenio: prima ancora della parola. Troviamo tutto ciò espresso nei salmi. Il salmo 150 è un esempio stupendo di questo linguaggio musicale. I Padri della Chiesa, usando della combinatoria simbolica e analogica, hanno fatto di questo postulato la cifra interpretativa della vita cristiana. L'umanità del Cristo è stata considerata dai Padri lo strumento dal quale deriva a Dio la lode perfetta e S.Agostino, applicando l'immagine ad ogni cristiano, ripeteva ai suoi fedeli: "Voi siete la tromba, il salterio, la cetra, il timpano, la danza, le corde e il flauto e i cembali sonori e squillanti, purchè ben accordati". |

|

il

Parroco

|

|

|

|

L'organo a canne, questo meraviglioso strumento che nel secondo millennio

della vita della Chiesa ha accompagnato e arricchito la preghiera liturgica

della comunità cristiana. è nato tre secoli prima che nascesse

cristo. L'inventore è Ctesibio, un mago dell'antica ingegneria,

nato e vissuto ad Alessandria di Egitto nel terzo secolo prima dell'era

volgare. Lo strumento, che allora era a sistema idraulico, ebbe vasta diffusione

nel mondo greco-romano. Lo si trova raffigurato in mosaici, su sarcofaghi,

in medaglioni; nonostante la mole e il peso, era portato nel circo e nell'anfiteatro

in ocasione di spettacoli e feste popolari.

Verso il quarto secolo dopo Cristo, il sistema idraulico cominciò a cedere il passo ad altri meccanismi, finchè verso il secolo nono si arrivò all'organo pneumatico. E quasi contemporaneamente l'organo cominciò ad entrare nelle abbazie, nelle cattedrali, nelle pievi, passando gradatamente da strumento degli spettacoli e delle orge pagane a strumento della liturgia e della preghiera cristiana. Come tutti i matrimoni di questo mondo, anche il matrimonio organo-liturgia ha avuto i suoi momenti difficili, ma nell'insieme si è rivelato uno sposalizio felice e fecondo. L'organo a canne, con la sonorità e la varietà dei suoi timbri, con le ricche possibilità che gli derivano dalla combinazione dei registri, con l'impasto e l'ampiezza delle sue onde sonore, è in grado di esprimere tutte le situazioni, le esigenze e le sfumature della preghiera liturgica: l'invocazione penitenziale, la gioia dell'incontro, la meditazione, la lode, la supplica, l'acclamazione gioiosa, il canto trionfale, il ritmo processionale, l'interiorizzazione della preghiera. Per questo la Chiesa lo ha ritenuto, e lo ritiene tuttora, lo strumento più adatto alla celebrazione liturgica. Riprendendo l'insegnamento della Costituzione sulla Liturgia ("Sacrosanctum Concilium", n.120), l'istruzione sulla musica sacra, emanata dalla Chiesa nel 1967, dichiara: "Nella Chiesa si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti" (n.62). Dopo la riforma operata dal Concilio, l'organo non accompagna, quasi dall'esterno come elemento decorativo, l'azione liturgica, ma vi si inserisce come parte viva e integrante: nell'azione liturgica l'organista non deve suonare, ma deve celebrare suonando, come l'assemblea deve celebrare cantando. Ogni intervento dell'organo, sia che introduca la celebrazione con un festoso preludio, sia che accompagni il canto polifonico di una piccola o grande corale, sia che proponga e sostenga il canto dell'assemblea, sia che proponga musica da ascolto, è un momento celebrativo. Ed è un momento di festa, perchè l'organo è uno strumento, l'avevano già capito i "banditori" del mondo greco-romano, che "fa festa". |

|

Mons.

Guerrino Orlandini

|

|

Chiesa parrocchiale di San Francesco da Paola C. |

|

Di fronte ad un nuovo organo che per di più contiene un nucleo di

materiale antico, ad uno strumento così importante non solo per

la funzione, ma anche per le sue notevoli dimensioni e soluzioni inusuali

per non dire ardite, è naturale, che sorga la domanda: "Perchè

è stato costruito così?". La scelta della costruzione di

un organo non è la stessa cosa dell'acquisto di una chitarra o di

un pianoforte, strumenti prodotti in serie, secondo schemi che si ripetono,

da ditte specializzate che operano su scala industriale. O meglio, non

è esattamente la stessa cosa, perchè anche per l'organo si

può trovare una soluzione industriale da adattare alla situazione

contingente dove l'organo deve essere collocato. Però anche nel

caso della chitarra, chi desidera uno strumento di particolari prestazioni

si deve rivolgere ad un artigiano qualificato ed ordinare il suo "proprio"

strumento: tanto più è valido questo principio nel caso dell'organo

quanto più ambiziose sono le esigenze, giudicate sotto il profilo

artistico. Neppure la differenza di prezzo può essere determinante

nella scelta, dal momento che gli organi prodotti industrialmente costano

spesso più di quelli costruiti con veri metodi artigianali.

Il nuovo organo è composto da due tastiere (grand'organo ed organo eco) e da una pedaliera (organo indipendente posto sull'altra cantoria). "Perchè?". Il compito di accompagnare assemblea e coro, è vero, non esige, nella maggior parte dei casi, una seconda tastiera e certi particolari registri. Ma il compito più importante dell'organo "sottolineato pure dall'art.120 della "Costitutio de Sacra Liturgia" non è solo quello modesto e limitato di accompagnare l'assemblea e coro, ma di accompagnare i sacri riti, il che è diverso. In funzione di solista, l'organo ha una fisionomia ben precisa sempre adattabile alle disposizioni ricorrenti della liturgia. Vale la pena di prodigarsi di più per fare questo? In una Chiesa dove la cultura trionfa, sì, certamente! A questo punto è bene chiarire un'idea sbagliata abbastanza diffusa: la distinzione fra organo da Chiesa (= liturgico) e organo da concerto. In realtà la distinzione di un organo ben fatto non ha alcun senso, in quanto la struttura generale, il numero e la qualità dei registri sono pensati e costruiti per eseguire la musica composta quasi esclusivamente per la Chiesa, in diverse epoche e con gusti diversi. Se queste musiche (preludi, toccate, fughe, inni, messe, ecc. ...) vengono ritenute interessanti e piacevoli e vengono eseguite indipendentemente dall'azione liturgica, non vuol dire che siano contro la liturgia. Anche se le esecuzioni extraliturgiche si chiamano concerti, l'organo che ne offre la possibilità è più meritevole di essere chiamato liturgico di un altro che questa possibilità non l'ha. La ricerca di elevazione spirituale attraverso la musica organistica va senz'altro favorita. Dove si può trovare se non nelle Chiese? Non è forse una medicina utile contro i "mali moderni"? Nessun rincrescimento quindi deve limitare la realizzazione di un organo bello. L'arte organaria ha studiato per secoli la migliore disposizione e resa sonora degli organi, le scoperte moderne hanno tentato la maggior parte dei costruttori che sono scesi a compromessi a favore dell'estetica ma a discapito della qualità. Oggi si è universalmente concordi nel rivalutare pienamente l'organo barocco che, tradotto in termini pratici, significa trasmissione meccanica, somieri a tiro e quindi solidità di costruzione e migliore resa sonora: questi i fattori assolutamente necessari per rendere l'organo un effettivo, vivo e nobile strumento musicale. La scelta delle cantorie come luogo ideale per collocare il nuovo organo è una logica conseguenza sia di fattori storici che funzionali: il primo organo fu proprio collocato nella cantoria in Cornu Evangelii. L'acustica derivante da questa collocazione è perfetta, senza distorsioni, e permette una diffusione equilibrata del suono. La decisione di dividere l'organo fra le due cantorie è scaturita in fase di costruzione in conseguenza dell'esiguo spazio a disposizione sia sull'una che sull'altra cantoria, in relazione alla considerevole mole dello strumento che si voleva realizzare. Nella cantoria di detra, in Cornu Epistolae, è stata allestita una nuova cassa, uguale a quella originale dell'opposta cantoria, che, oltre contenere nella sua base la consolle meccanica a due tastiere e pedaliera, comprende il Grand'organo, il nucleo restaurato di ciò che rimane del vecchio organo, l'organo di risposta (Eco o espressivo), tutti i comandi delle registrazioni dei tre corpi e la manticeria relativa a Grand'organo ed Eco. La sistemazione dell'organo di pedale nella cassa originale in Cornu Evangelii ha comportato un notevole sviluppo della meccanica per il funzionamento sia dei registri che delle relative note. Dalla cantoria in Cornu Epistolae, agganciati al contropedale, i tiranti scendono verticali nella "cripta" sotto l'abside, la attraversano orizzontalmente e risalgono fino al somiere del pedale. Il tutto per una lunghezza totale di più di 900 metri. Questo organo di pedale è uno strumento completo in ogni particolare, con meccaniche e manticeria autonoma. Il nuovo organo è stato studiato dal costruttore partendo dal nucleo di materiale originale che, una volta restaurato e completato, è servito come base sulla quale sviluppare la costruzione di tutto lo strumento. Le nuove parti, quindi, sono state ideate nell'intento di integrare e completare le possibilità foniche dell'organo, per arrivare ad avere uno strumento che permettesse di eseguire buona parte della letteratura organistica conosciuta. La qualità dei nuovi registri è stata scelta anche in base alle dimensioni della Chiesa, cercando misure e intonazioni adeguate per ogni singolo registro. Così le canne ad ancia del pedale sono state costruite in legno, anche i relativi piedi sono in legno ottenendo un suono maestoso ma dolce; le canne di prospetto, appartenenti al registro di ottava, sono state realizzate con lastra in stagno fino, con misure leggermente superiori a quelle del controrgano, appartenenti al Principale di 8' del Grand'Organo. L'organo di risposta (Eco) è stato concepito sulla base di un flauto aperto di 8', di chiara pronuncia, la piramide del ripieno spazia dall'ottava di 4' alla Vigesimaseconda senza saltare armonici. Le ance sono direttamente proporzionali alla Tromba del 1° organo, ma di intonazione più dolce, il Fagotto di 16' ed il Corno Inglese di 8'. Una leggera divagazione romantica, ma sempre improntata alla linea classica di tutto l'organo è rappresentata dalla Gamba e dalla Voce flebile (battente). Non mancano alcuni accessori, il tremolo all'Eco, il rosignolo a quattro canne, il tuono con la saetta. La consolle dell'organo è stata realizzata con legno di ciliegio, così la pedaliera e la registrazione; la copertura dei tasti diatonici è in bosso scolpito, mentre i cromatici sono intarsiati in bosso ed ebano come i semitoni della pedaliera. I nuovi somieri sono stati realizzati in legno di cedro canadese con guarnizioni in pelle e kakemir, i fornimenti, guide, tiranti, molle e viti in ottone. Le meccaniche, catenacciere somieri, catenacciere registrazione, squadre, sono state fatte in ferro saldato e fucinato a mano; il sistema di incernieratura è quello classico, con strangolini in ottone semicotto. I tiranti della basseria e dell'Eco sono stati costruiti in legno di cedro con giunti e guide in noce, ganci in ottone. La manticeria, indipendente sulle due cantorie, è composta da due mantici (primario + leva-scosse) per ogni corpo sonoro collegati ad un elettroventilatore mediante valvola autoregolante: la pressione è quindi diversa per ogni organo: 48 al 1° organo, 50 all'Eco, 54 al pedale. L'intonazione dell'organo, registro per registro, canna per canna, è stata effettuata senza forzature ed a piena aria. Per ciò che riguarda il temperamento ci si è orientati verso un tipo sottilmente inequabile, simile a quello proposto da Mark Lindley per la musica di J.S.Bach. Al termine dei lavori l'organo della Parrocchiale di San Francesco da Paola risulta costituito da tre corpi sonori: il Grand'Organo con 643 canne, l'organo Eco con 584 ed il pedale con 150 per un totale di 1387 canne comprese le 4 del rosignolo, le sei del tuono. |

|

Pierpaolo

Bigi

organaro |

|

|

| Solo qualche tempo addietro non avrei osato sperare di poter trovare una "casa", organistica parlando, qui a Reggio Emilia. Un organo, una Chiesa, in cui poter prestare servizio svolgendo quello che è il compito per eccellenza di ogni servizio ma che, in Italia, sempre più raramente accade di poter esercitare. Invece, ecco uno strumento davvero superbo per qualità e soluzioni tecniche, ecco un Parroco, cosa non frequente, attento alla musica ed alla crescita culturale e spirituale della comunità anche attreverso l'arte, di cui musica e canto fanno parte a pieno titolo, ecco una Parrocchia fatta di persone disponibili ed entusiaste. Quasi un miracolo in un panorama per lo più disattento al compito della Musica Sacra nel Servizio Divino e non conforme a quanto caldamente raccomandato dal Concilio Ecumenico Vaticano IIX, troppo spesso interpretato con superficialità. Nei documenti conciliari è più volte ribadito il primato del canto gregoriano, della polifonia e dell'organo ed è richiesta la istituzione e la preparazione diligente ed attenta delle Scholae Cantorum la cura e conservazione del patrimonio della Musica Sacra con particolare riguardo al canto gregoriano ed alla musica per organo. In verità ogni buon organista deve essere ben preparato sia musicalmente che liturgicamente poichè il servizio dell'organista della Chiesa è un ministero essenziale, accanto agli altri ministeri, nella Liturgia. L'organo è da secoli ritenuto totalmente adatto alla Liturgia perchè la sua "voce", potente ed ineffabile, è espressione di molte voci insieme, simbolo della comunità dei credenti, simbolo dei Cori Celesti, la sua solenne potenza è immagine della maestà di Dio. L'organo, unico strumento, è anche una intera orchestra, è un coro di voci che insieme si innalzano in un unico concerto. Chateaubriand definì l'organo "una creazione geniale del Cristianesimo", Lamennais "Un'eco del mondo Invisibile, la voce della Chiesa di Cristo". Così pure è stato scritto "Una Chiesa, per quanto bella, è come se fosse morta se manca dell'organo" mentre Schumann ammoniva "Entrando in una Chiesa, se suona l'organo, fermati, ascolta, prega!". Capita invece di partecipare a liturgie o tristemente mute o accompagnate da canti o musiche senza spessore e, qualche volta, dottrinalmente deboli. Ma la musica, "ministro di Dio", sempre più di frequente è trascurata o ignorata. Eppure Cajkovskij disse "La musica è il più bel dono del Cielo, la più alta benedizione elargita all'umanità" e S.Isidoro "sine musica nulla disciplina potest esse perfecta; nihil enim sine illa". D'altronde il Concilio Vaticano Secondo ha stabilito che "la musica sacra è essa stessa Liturgia, non ne è un semplice abbellimento accessorio". Di grande importanza e rilievo risultano allora le parole del cardinale Ratzinger riguardo la situazione attuale della musica nella Liturgia: "L'abbandono della bellezza si è rivelato un motivo di sconfitta pastorale... il ripiegamento sull'unica categoria del comprensibile a tutti, non ha reso davvero le liturgie più comprensibili, più aperte, ma solo più povere... Anche qui si è messa da parte la grande musica della Chiesa in nome della partecipazione attiva; ma questa partecipazione non può significare anche il percepire con lo spirito, con i sensi? Non c'è nulla di attivo nell'ascoltare, nell'intuire, nel commuoversi? Non c'è qui un rimpicciolire l'uomo, un ridurlo alla sola espressione orale?... Chiedersi questo non significa certo opporsi allo sforzo per far cantare tutto il popolo, opporsi alla musica d'uso: significa opporsi ad un esclusivismo (solo quella musica) che non è giustificato nè dal Concilio nè dalle necessità pastorali". Bisognerebbe recuperare il valore della partecipazione ottenuta anche attraverso il silenzio e l'ascolto oltre che col gesto e la parola. In un panorama generalmente non esaltante dal punto di vista musicale come quello odierno, bisogna comunque dire che la sensibilità e preparazione del celebrante o del Rettore della Parrocchia fanno la differenza. Capita più spesso di quel che non si creda che cori e musicisti col loro bagaglio di musiche sacre (soprattutto se gregoriane o polifoniche) vengano allontanati dalla Chiesa o spinti ad estinguersi. La cultura, la musica, l'arte devono trovare ancora posto nella Chiesa che "non può rinunciare nella sua liturgia alla bellezza che è unita in modo inestricabile all'Amore e allo splendore della Resurrezione". Oggi, grazie all'impegno del Can. Prof. Don Guglielmo Ferrarini e dei parrocchiani che, magari inizialmente perplessi, lo hanno poi sostenuto nel suo progetto, l'intera comunità di San Francesco da Paola di Reggio Emilia, è in festa. E' un grande orgoglio il poter disporre di uno strumento mirabile come l'organo che oggi viene consegnato, quale splendido ornamento dell'edificio e della Liturgia, alla Comunità parrocchiale che, da oggi, è chiamata ad averne cura affinchè, diversamente da quanto accaduto a bellissimi strumenti antichi distrutti e perduti, la sua voce potente giunga alle generazioni future segno della sensibilità e della cultura di questa generazione. Con profonda emozione e grande orgoglio oggi ricevo la carica di organista titolare della Chiesa di S.Francesco da Paola C., e, me ne rendo conto con commozione, a me viene affidata la voce di questo eccezionale strumento realizzato con sapienza da un artigiano-artista che è anche un caro amico. |

|

Renato

Negri

organista titolare |

|

|

|

|

|

|

La consolle

|

Interno organo eco | |

|

|

|

|

Canne

ad ancia della basseria (bombarda-trombone)

|

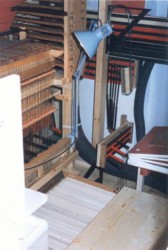

La meccanica (durante il montaggio) | |

|

||

|

|

||

|

|

| Organi:

collocati

in cantoria in Cornu Epistolae (Grand'Organo ed Eco) ed in Cornu Evangelii

(Pedale), collegati meccanicamente.

Casse: lignee addossate al muro, laccate con fregi traforati fra le canne di prospetto. Facciate: di 21 canne di stagno, da Sol1, disposte a cuspide con ali. Tastiere: due di 56 tasti (Do1 - Sol5), con ricoperture in bosso scolpito a mano, semitoni in ebano e bosso. Pedaliera: concava-diritta di 30 tasti (Do1 - Fa3), in ciliegio. Consolle: a finestra in ciliegio. Registri azionati da manette spostabili ad incastro, disposte su quattro colonne: due a destra per il Grand'Organo e due a sinistra per l'Eco ed il Pedale. Mantici: azionati da due elettroventilatori.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||

|

Orgelführer Europa (Organi di riferimento in Europa) 275

pagine con oltre 90 immagini

Tra

gli oltre 100, solamente quattro organi italiani sono riportati

Per informazioni:

|